-

Электронное Письмо

2938149159@qq.com -

Телефон

+86-18979669888

Внедренный в электроэнергетику

Все часто говорят о новых технологиях, о 'умных сетях', о вовлечении искусственного интеллекта. Но часто забывают о самом важном: о реальной интеграции новых решений в существующую инфраструктуру. Получается, что все эти инновации остаются на уровне красивых презентаций, а на практике возникают сложности, которые связаны не с технологией, а с ее внедрением в электроэнергетику. Мне кажется, мы все еще недостаточно хорошо понимаем, что внедрение – это не просто установка оборудования или написание кода, а комплексная работа, требующая глубокого понимания специфики отрасли, ее рисков и ограничений. И что это – постоянный процесс, а не единовременное событие.

Проблема интеграции: от теории к практике

Начав работать в этой сфере в начале 2000-х, я с самого начала столкнулся с этой проблемой. Помню, в 2012 году, во время энергетической реформы, многие компании заговорили об автоматизации процессов, об использовании современных систем управления. Но реальность оказалась куда сложнее. Не хватало квалифицированных специалистов, необходимо было перестраивать не только техническую часть, но и процессы принятия решений, а главное – сопротивление изменениям внутри самой компании. Это, я думаю, распространенная проблема, не только в России. Часто бывает, что теоретически все понятно, а на практике – возникает куча 'но'.

Например, внедрение новой системы диспетчерского управления энергосистемой. Технически система может быть великолепной, с продвинутыми алгоритмами и мощным вычислительным ядром. Но если операторы не подготовлены к работе с ней, если не предусмотрено обучение и поддержка, если нет четких инструкций и протоколов действий, то все эти преимущества остаются нереализованными. И тогда новая система может только усложнить работу и привести к сбоям.

Ключевые факторы успеха: не только технологии

И вот что я заметил за годы работы: успех внедрения в электроэнергетику – это не только выбор 'самой передовой' технологии, но и правильно организованный процесс, включающий в себя множество факторов. Во-первых, это тщательное планирование, основанное на анализе текущего состояния системы и четко определенных целях. Во-вторых, это квалифицированная команда, способная не только установить оборудование, но и обучить пользователей и обеспечить техническую поддержку. В-третьих, это постоянный мониторинг и оценка результатов внедрения, а также своевременная корректировка планов в случае необходимости. Нельзя просто 'установить и забыть'.

Помню один случай, когда мы пытались внедрить новую систему мониторинга состояния оборудования на одном из энергообъектов. Технически система работала отлично, предоставляла огромный объем данных. Но операторы были перегружены информацией, не знали, что именно нужно контролировать, а что можно игнорировать. Результат – постоянное переключение между разными экранами, нехватка времени на анализ данных, и, как следствие, снижение эффективности работы. Мы провели дополнительное обучение, разработали упрощенный интерфейс и добавили систему оповещений, и только тогда система начала приносить реальную пользу.

Реальный опыт: успехи и неудачи

Не всегда все идет гладко. Есть примеры, когда внедрение новых решений приводит к серьезным проблемам. Например, интеграция возобновляемых источников энергии в энергосистему. Это, безусловно, важный шаг в сторону устойчивого развития, но при неправильном планировании и реализации может привести к нестабильности энергоснабжения. Влияние на частоту, напряжение, необходимость в дополнительных резервных мощностях – это все сложные вопросы, требующие тщательного анализа и грамотного решения.

Один из таких проектов, над которым мы работали, заключался во внедрении автоматизированной системы управления распределительной сетью. Целью было повышение надежности и эффективности работы сети, а также снижение потерь электроэнергии. Но в процессе внедрения возникли серьезные проблемы с совместимостью оборудования разных производителей. Пришлось потратить много времени и ресурсов на поиск решений, на адаптацию систем, на перепрограммирование оборудования. В итоге, проект был реализован, но с задержкой и с превышением бюджета. Это был ценный урок – всегда нужно учитывать совместимость оборудования и тщательно тестировать системы перед внедрением.

Вопросы надежности и безопасности

Еще один важный аспект, который нельзя забывать при внедрении новых технологий – это вопросы надежности и безопасности. В электроэнергетике отказ оборудования может привести к серьезным последствиям, вплоть до аварий и отключений электроэнергии. Поэтому все новые решения должны соответствовать самым высоким стандартам надежности и безопасности, а также пройти тщательное тестирование и сертификацию.

Мы работали с одной компанией, которая предлагала внедрение новой системы защиты трансформаторного оборудования. Система была, по сути, очень сложной, с множеством функций и настроек. Но при тестировании мы обнаружили, что при определенных условиях система может ложно срабатывать, что может привести к нежелательному отключению трансформатора. Пришлось внести изменения в алгоритмы работы системы, чтобы избежать такой ситуации. Это еще раз показывает, что нельзя полагаться только на теоретические расчеты и что необходимо проводить тщательное тестирование в реальных условиях.

Перспективы развития: что дальше?

Несмотря на все трудности и проблемы, я убежден, что внедрение новых технологий в электроэнергетику – это неизбежный процесс. И от того, насколько успешно мы сможем интегрировать эти технологии, зависит будущее отрасли. Сейчас особенно актуальны вопросы повышения энергоэффективности, внедрения интеллектуальных сетей, развития возобновляемых источников энергии. Но при этом важно не забывать о том, что технологии – это всего лишь инструменты, а главное – это люди, которые ими пользуются. Необходимо инвестировать в обучение и развитие специалистов, создавать комфортные условия для работы, и вовлекать их в процесс принятия решений. Только тогда мы сможем добиться реальных результатов.

И я уверен, что будущее электроэнергетики за автоматизацией и цифровизацией. Но чтобы это будущее стало реальностью, нам нужно научиться правильно внедрять новые технологии, опираясь на свой опыт, на знания и на здравый смысл. И да, не бояться ошибок. Ошибка – это не провал, а ценный опыт, который помогает нам двигаться вперед.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Распределительный шкаф для высоковольтных электрических кабелей

Распределительный шкаф для высоковольтных электрических кабелей -

Электротехнические материалы-Изоляторы

Электротехнические материалы-Изоляторы -

Ящик выключателя

Ящик выключателя -

Емкостный компенсационный шкаф

Емкостный компенсационный шкаф -

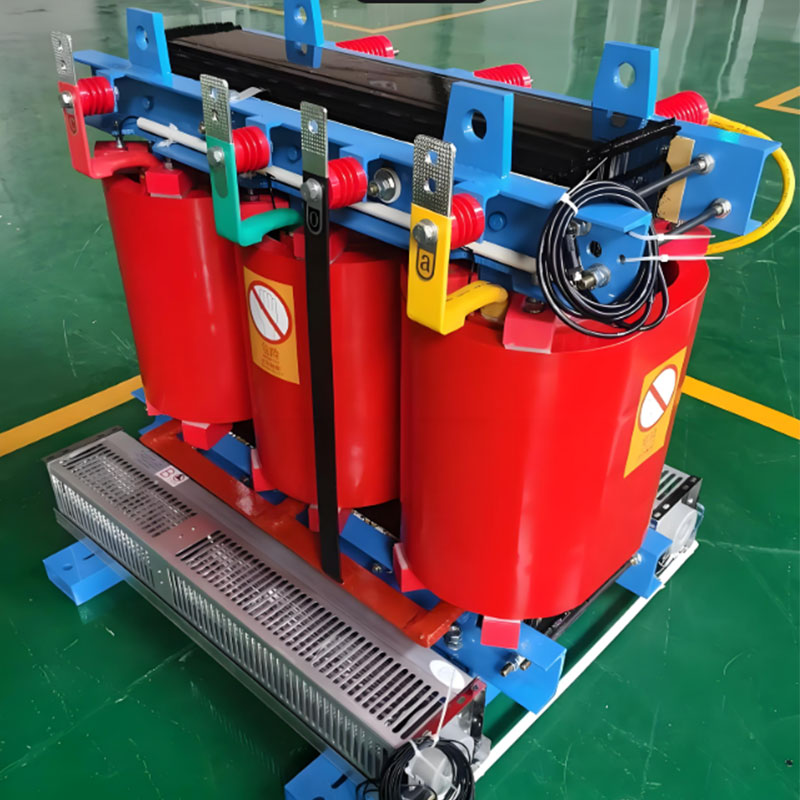

Сухой трансформатор

Сухой трансформатор -

Распределительный шкаф

Распределительный шкаф -

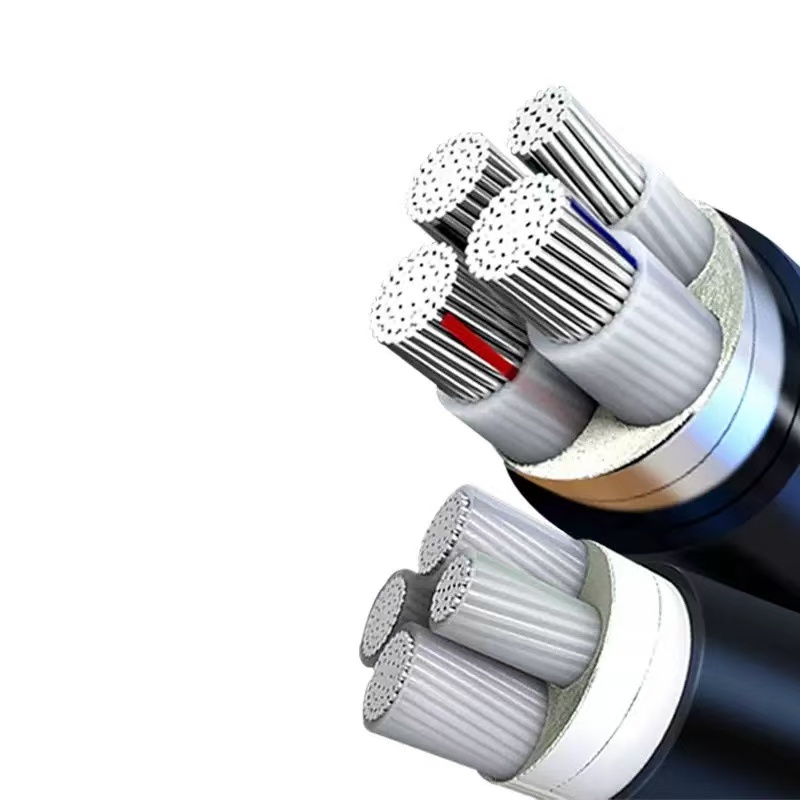

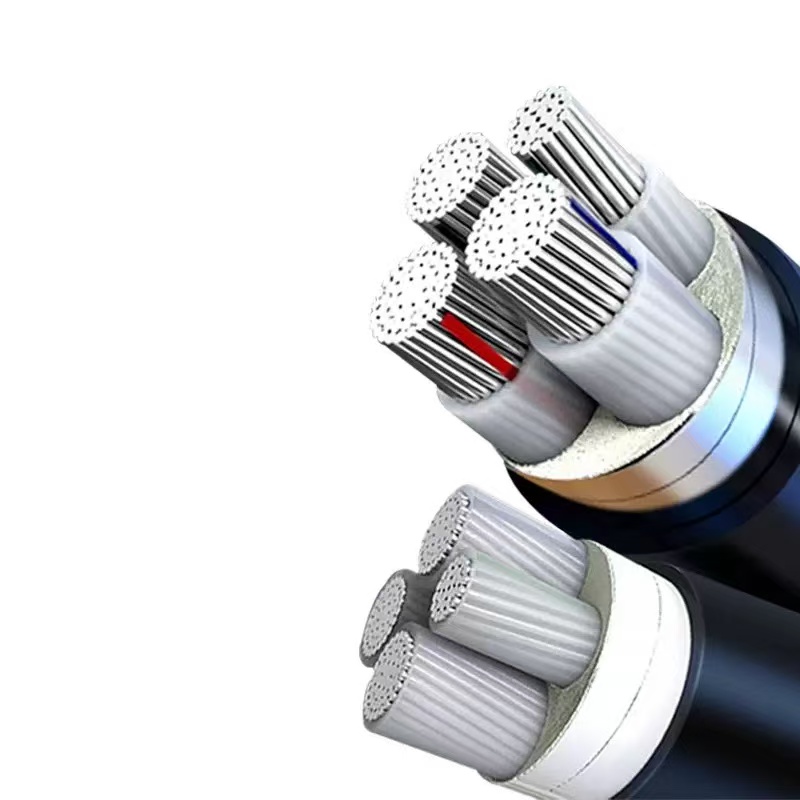

Продажа кабелей

Продажа кабелей -

Коробка счетчика

Коробка счетчика -

Коробка молниезащиты

Коробка молниезащиты -

Высоковольтные материалы

Высоковольтные материалы -

Наружный высоковольтный вакуумный автоматический выключатель

Наружный высоковольтный вакуумный автоматический выключатель -

Высоковольтный шкаф двойного питания

Высоковольтный шкаф двойного питания

Связанный поиск

Связанный поиск- Щит учёта контроля платы за высокое давление поставщики

- Дешево назначение масляного трансформатора Основный покупатель

- Заключение субподрядных работ в электрический проект поставщик

- Дешево размеры шкафа силового Основный покупатель

- Электрический эксперимент

- Счетчик коробка в квартиру

- Ящик выключателя производители

- Подключения силовых шкафов поставщики

- Распределительный шкаф

- Подключения силовых шкафов поставщик