-

Электронное Письмо

2938149159@qq.com -

Телефон

+86-18979669888

Шкаф управления компенсацией реактивной мощности

Говоря о шкафу управления компенсацией реактивной мощности, сразу вспоминается целый ряд сложных терминов и схем. И часто возникает ощущение, что это какая-то черная коробка, где происходит магия, и детальное понимание не обязательно. Но на деле все гораздо интереснее и, что немаловажно, критичнее для стабильности энергосистемы. Мы в ООО Цзянси Жуньтун по развитию электроэнергетики много лет занимаемся проектированием и монтажом подобных систем, и за это время накопилось немало опыта и историй, которые, думаю, стоит поделиться. Важно понимать, что компенсация реактивной мощности – это не просто модный тренд, а необходимая составляющая эффективной работы электросетей, особенно с учетом растущей доли генерации на основе возобновляемых источников.

Почему это важно? Не только для электросети.

Многие заказчики видят в установке шкафа управления компенсацией реактивной мощности лишь способ снизить тарифы на электроэнергию. Конечно, это один из плюсов, но не самый главный. Переизбыток реактивной мощности приводит к увеличению потерь в линиях электропередач, снижению напряжения в потребителях и, как следствие, к снижению эффективности работы оборудования. Представьте себе трансформатор, работающий на пределе своих возможностей из-за избытка реактивной мощности – это прямой путь к его преждевременному износу и дорогостоящему ремонту. А для крупных промышленных предприятий, особенно тех, что используют мощное электродвигательное оборудование, это может серьезно повлиять на производительность и экономическую эффективность.

Лично я помню один случай, когда мы выезжали на объект, где недостаточная компенсация реактивной мощности привела к частым отключениям оборудования. Сначала проблемы проявлялись как внезапные скачки напряжения, затем стали возникать сбои в работе насосного оборудования. Оказалось, что недостаток реактивной мощности создавал перегрузку на трансформаторе, что в итоге привело к его частичному выходу из строя. И это была не единственная проблема – из-за повышенных потерь в сети предприятие постоянно платило за 'бесплату', итоговые счета были просто астрономическими. После установки и настройки нашего шкафа управления компенсацией реактивной мощности ситуация кардинально изменилась – отключения стали не происходить, а экономия на электроэнергии оказалась значительно большей, чем ожидалось.

Особенности выбора шкафа и компонентов

Сама конструкция шкафа управления компенсацией реактивной мощности, конечно, не является чем-то застывшим. Есть разные варианты: от небольших шкафов для локальной компенсации до крупных модульных систем для целых подстанций. При выборе нужно учитывать множество факторов: мощность, напряжение, требования к надежности, наличие автоматизации и системы мониторинга. Особое внимание стоит уделить компонентам – тиристорным реакторам, электролизерным установкам, конденсаторным батареям. В каждом из этих типов есть свои плюсы и минусы, и выбор зависит от конкретных условий эксплуатации и экономической целесообразности. Например, электролизерные установки в принципе позволяют управлять реактивной мощностью в широком диапазоне, но они более дорогие и требуют более сложного обслуживания.

При проектировании мы всегда стараемся использовать современное оборудование от проверенных производителей. Наши поставщики – это компании, которые имеют многолетний опыт работы в этой сфере и предлагают надежные и эффективные решения. Важно не только качество компонентов, но и грамотная их интеграция в общую систему. Например, мы применяем модульную конструкцию шкафа управления компенсацией реактивной мощности, что позволяет легко добавлять новые блоки и расширять его функциональность в будущем. Кроме того, мы всегда учитываем требования к автоматизации – возможность удаленного мониторинга и управления, автоматическую защиту от перегрузок и коротких замыканий, интеграцию с системами диспетчеризации.

Проблемы, с которыми сталкиваются при установке и эксплуатации

Не всегда все идет гладко. На практике возникают различные проблемы, от технических сложностей до организационных. Одна из самых распространенных – это неправильная настройка шкафа управления компенсацией реактивной мощности. Недостаточная или чрезмерная компенсация может привести к нежелательным последствиям – например, к возникновению колебаний напряжения или к перегрузке оборудования. Поэтому необходим тщательный расчет параметров системы и профессиональная настройка после монтажа.

Еще одна проблема – это интеграция шкафа управления компенсацией реактивной мощности с существующей энергосистемой. Необходимо учитывать влияние новой системы на общую схему сети и обеспечить ее совместимость с существующим оборудованием. Это может потребовать внесения изменений в систему автоматизации и перепроектирования некоторых участков сети. Иногда наблюдаются проблемы с качеством электроснабжения на определенных участках, что требует дополнительных мероприятий по стабилизации напряжения.

Второй случай из практики: сложность интеграции с существующей системой

Однажды мы работали над проектом для промышленного предприятия, где шкаф управления компенсацией реактивной мощности должен был интегрироваться с уже существующей системой автоматизации, построенной на базе устаревшего оборудования. Оказалось, что совместимость между новой и старой системами была неполной, и для интеграции потребовалось значительное время и усилия. Нам пришлось разработать специальный интерфейс и написать программное обеспечение для обмена данными между двумя системами. Это потребовало тесного сотрудничества с инженерами предприятия и серьезных технических решений. В итоге, мы успешно интегрировали шкаф управления компенсацией реактивной мощности с существующей системой, и предприятие получило возможность эффективно управлять реактивной мощностью и снизить затраты на электроэнергию. Этот опыт показал, что при проектировании и монтаже подобных систем необходимо учитывать не только технические параметры, но и особенности существующей инфраструктуры.

В заключение, хочу сказать, что шкаф управления компенсацией реактивной мощности – это важный элемент современной энергосистемы, который позволяет повысить ее эффективность и надежность. При правильном проектировании, монтаже и эксплуатации он может принести значительную экономическую выгоду и предотвратить различные проблемы с электроснабжением. Главное – подходить к этому вопросу ответственно и привлекать квалифицированных специалистов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Распределительный шкаф для низковольтных кабелей

Распределительный шкаф для низковольтных кабелей -

Серия высокопрочных электроопор

Серия высокопрочных электроопор -

Воздушные линии электропередачи

Воздушные линии электропередачи -

Емкостный компенсационный шкаф

Емкостный компенсационный шкаф -

Американский трансформатор контейнерного типа

Американский трансформатор контейнерного типа -

Распределительный шкаф для высоковольтных электрических кабелей

Распределительный шкаф для высоковольтных электрических кабелей -

Коробка молниезащиты

Коробка молниезащиты -

Изоляционные материалы

Изоляционные материалы -

Европейский трансформатор контейнерного типа

Европейский трансформатор контейнерного типа -

Электротехнические материалы-Нестандартные зажимы для линий электропередачи

Электротехнические материалы-Нестандартные зажимы для линий электропередачи -

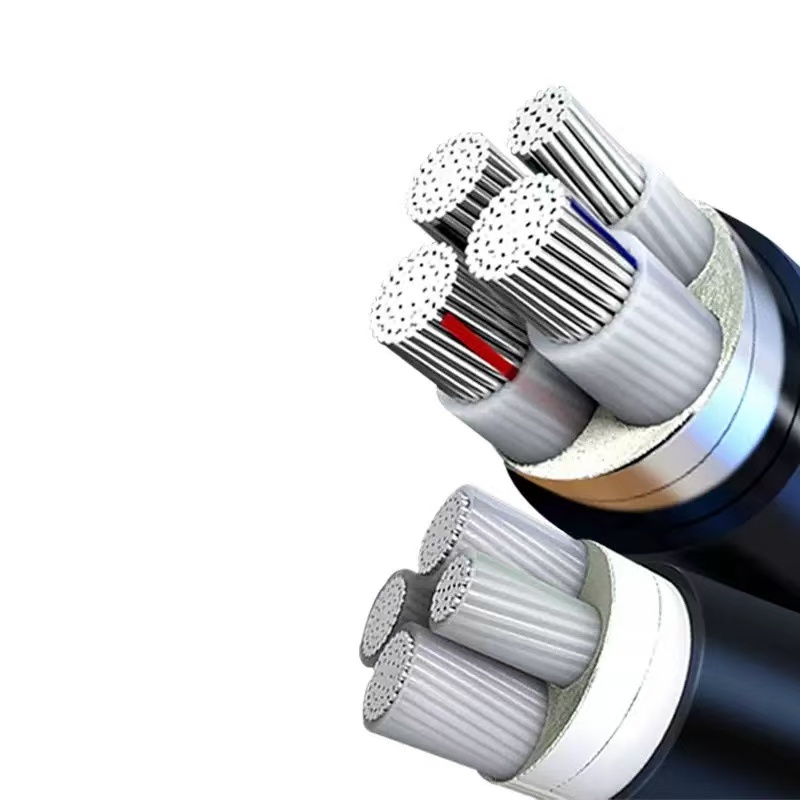

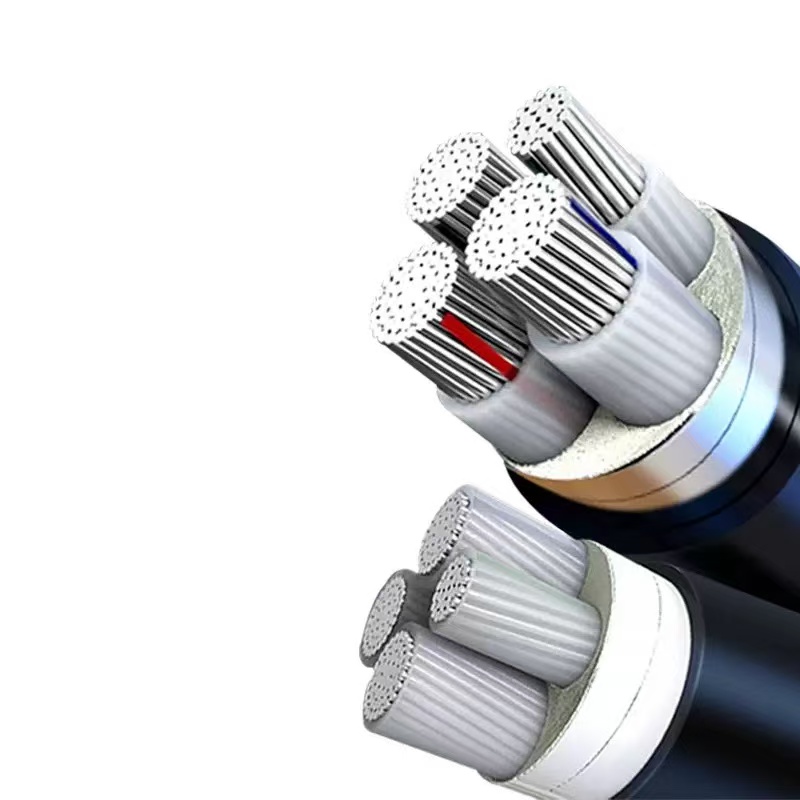

Продажа кабелей

Продажа кабелей -

JP шкаф

JP шкаф

Связанный поиск

Связанный поиск- Будьте экспертом в области электроэнергетики рядом с собой поставщик

- Оптом кабельный распределительный шкаф Основный покупатель

- Оптом масляный трансформатор Основный покупатель

- Нержавеющий jp шкаф основная страна покупателя

- Дешево шкаф компактный распределительный Основный покупатель

- Наружный высоковольтный вакуумный автоматический выключатель поставщики

- Шкафы распределительные монтажные

- Дешево выдвижной шкаф кру Основный покупатель

- Китай типы силовых шкафов Основный покупатель

- Коробок для счетчика автомата поставщик